(Disadur dari buku saya, Dari Bahasa ke Bahasa: Pengaruh & Penerjemahan Max Havelaar di Dunia,ch. VIII, pp. 155-168. Artikel ini boleh dikutip, tapi dengan sitasi yang jelas.)

Tidak butuh waktu lama bagi Multatuli untuk mendapatkan persepsi awal atas terbitnya Max Havelaar di tanah jajahan. Pemberitaan mengenai penerbitan romannya di surat kabar Hindia-Belanda mulai muncul dua bulan setelah terbit (14 Mei 1860). Bila ditelusuri lewat web deplher.nl, ada sekitar 26 artikel yang menyebut Max Havelaar–baik singkat maupun panjang lebar–sepanjang bulan Juli hingga Desember 1860, kebanyakan dalam rubrik kolom berita negeri induk (Belanda).1 Bataviaasch Handelsbladadalah surat kabar yang pertama kali memberitakan Max Havelaar:

“De literatuur over Indië is daarentegen dezer verrijkt met een merkwaardig boek, de titel is “Max Havelaar of de koffijveilingen van de Nederlandsche Handel Maatschappij” […] het boek veel spreekt van misbruiken Indië en van het lot van den Javaan […] de schrijver noemt zich Multatuli, die veel gedragen heeft.”2

Sementara itu, Java-Bode menebak Douwes Dekker merupakan penulis sebenarnya dari novel itu–berlindung di bawah nama Multatuli–dan isinya terlalu dilebih-lebihkan.3 Bahkan di rubrik lain Java Bode pada tanggal yang sama, mengajak pembaca setianya untuk segera membeli Max Havelaar; karena beberapa minggu ke depan mungkin tidak akan tersedia lagi.4 Selain itu, ulasan paling panjang mengenai novel tersebut muncul di Bataviaasch Handelsblad (24 Oktober 1860). Ini merupakan resensi yang menghabiskan delapan kolom, menjelaskan mulai dari kronologi cerita hingga pembahasan beberapa tokoh. Dari berita-berita ini, bisa diasumsikan bahwa ketenaran Max Havelaar dalam waktu singkat menjalar ke tanah jajahan Hindia-Belanda, menjadi perbincangan yang, walaupun begitu, hanya orang-orang Belanda dan Indo saya yang menikmatinya.

Terlepas dari mulai dikenalnya Max Havelaar di Hindia-Belanda tak lama setelah terbit, kecenderungan perdebatan mulai terasa juga. Di satu sisi orang-orang terus memuji bentuk luar biasa dalam gaya penceritaan novel itu, tetapi di sisi lain semakin banyak juga orang yang keberatan dengan isinya. Java-Bodesekali lagi membincangkan novel itu di bulan Agustus, mengatakan penulis belum mengomunikasikan seluruh kebenaran dalam cerita itu.5 Hal tersebut juga senada dengan De Oostpost dalam resensinya, mengatakan bahwa kebenaran fakta yang dilaporkan belum dapat diverifikasi.6

Terjemahan Pertama di Indonesia (1924)

Sin Po7adalah media yang menerbitkan pertama kali terjemahan Max Havelaar ke dalam bahasa Melayu Betawi. Pada kenyataannya, tujuan politik Sin Po memang mempromosikan nasionalisme Tiongkok di samping juga mengambil sikap tegas terhadap kolonialisme Belanda. Di sisi lain, Sin Po juga berkontribusi besar dalam membentuk Bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini. Banyak kata-kata Cina (kebanyakan Hokkien) telah menjadi bagian integral Bahasa Indonesia. Maka dari itu, gebrakan Sin Podalam menerbitkan Max Havelaar diperkirakan untuk membentuk sikap anti-kolonial, juga mengembangkan embrio Bahasa Indonesia.

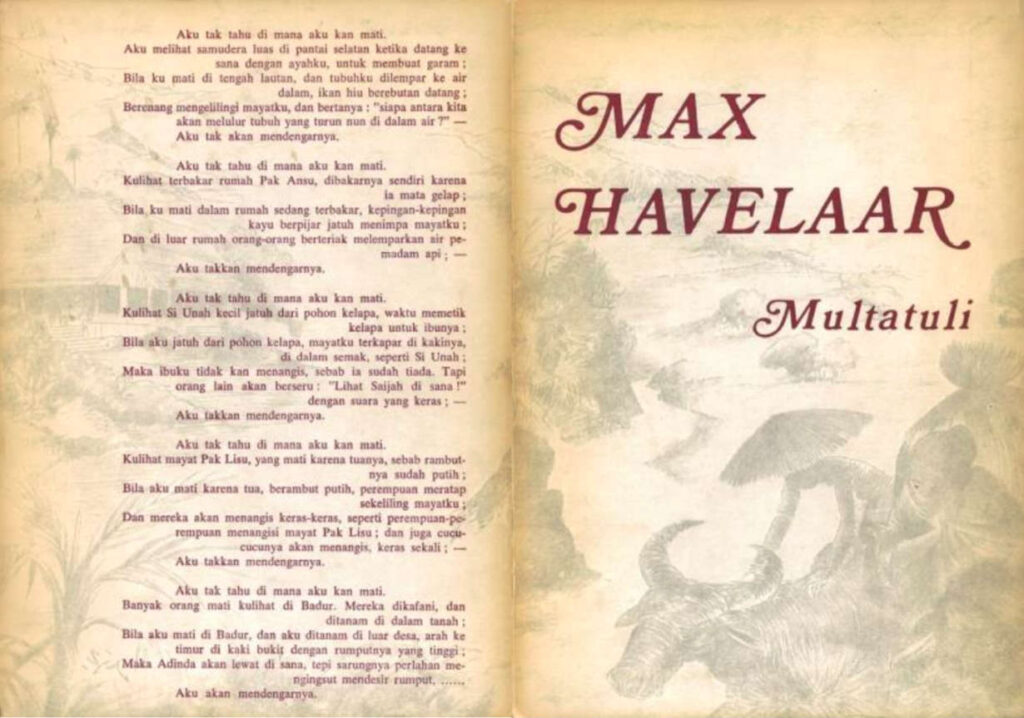

Bagian Max Havelaaryang diterjemahkan Sin Poadalah fragmen Saidjah-Adinda. Kecenderungan ini, seperti terjemahan pertama di bahasa-bahasa lainnya–yang selalu diawali dengan menerjemahkan bab 17 itu–menunjukkan cerita tersebut adalah yang paling ikonik dalam Max Havelaar, merangkum semua aspek; mulai dari kritik sosial, drama, dan romansa. Media ini menerbitkan Saidjah-Adinda pada edisi mingguannya (perdana 27 Desember 1924) dalam beberapa cerita bersambung.8 Berdasarkan penelusuran Ravando Lie, diketahui bahwa Kwee Kek Beng adalah orang yang menerjemahkan fragmen itu.9

Belum diketahui pemikiran dan alasan-alasan mengapa Kwee menerjemahkan Saidjah-Adinda. Namun, sebelum menuturkan cerita yang disadur, ia memberikan ulasan singkat mengenai Max Havelaar dan tentang kisah yang diterjemahkan:

“Dalem iapoenja boekoe Max Havelaar penoelis Multatuli (jalah nama pedengan dari Eduard Douwes Dekker) ada moewat riwajatnja Saidjah dan Adinda, satoe antara bagian-bagian jang paling menarik hati dari boekoe terseboet.

Namanja Multatuli pembatja tentoe kenal, lantaran ia ada satoe antara penoelis-penoelis jang paling terkenal dan berpengaroe atas pikirannja orang banjak. Apa jang orang namaken Etische Richting dalam politiek mamarentah dari gouvernement Olanda di ini Hindia ada satoe aliran jang timboel lantaran Multatuli poenja pengaroe. Dalam ia poenja toelisan-toelisan ia belaken haknja orang Djawa jang ditindi; lantaran Multatuli ada satoe kunstenaar atas koerniahnja Allah ia poenja karangan ada begitoe bagoes hingga sampe sekarang ia poenja boekoe- boekoe masi banjak dibatja.”10

Selain apa yang telah dipaparkan di atas, Kwee juga menerangkan banyak penulis Belanda yang menganggap Max Havelaar terlalu dipuji, dan orang-orang Bumiputera di Hindia-Belanda tak mempunyai perasaan-perasaan seperti yang Multatuli gambarkan. Walaupun begitu, Kwee tidak mengambil pusing apa yang telah diulas sebelumnya; karena benar tidaknya cerita itu, ia serahkan kembali kepada pembaca.

Saidjah-Adinda dalam Bahasa Sunda (1932)

Pada 1932, R. T. Aria Sunarya (1898-1965, pamong feodal, pengarang, dan sutradara) menerjemahkan Saidjah-Adinda ke dalam bahasa Sunda Priangan di bawah penerbit Balé Pustaka.11 Aria yang seorang menak Priangan, menamatkan pendidikan dasar di Bestuur School dan Recht Hogen School. Kariernya sebagai pamong praja kolonial dimulai menjadi camat, wedana, patih, hingga bupati (Cianjur, Ciamis, dan Tasikmalaya).

Judul yang ia berikan dalam terjemahannya yaitu Saija. Entah kenapa Adinda dihilangkan dalam judul dan dalam cerita diganti namanya menjadi Ina. Sementara itu, Sunarya mengatakan terjemahannya tidak ditambahkan atau pun dikurangi–tidak menyimpang dari cerita asalnya. Sedikit pengubahan ke dalam bahasa Sunda, seperti mengganti nama tokoh, hanya sebatas kesesuaian agar nuansa “kesundaan” lebih terasa. Pandangan Sunarya mengenai Multatuli dapat dilihat di pengantar yang ia tulis:

“Multatuli kaasup ahli seni, bujangga luar biasa. Karanganananabeunghar ku eusi, beunghar ku basa, keuna ninggang wirahma, surup kana margaluyu. […] Péna Multatuli seukeut, sakepeung dipaké nulis nu luis, anu lucu jeung halimpu, sakepeung dipaké nojos. Rajeun ogé dipaké heureuy, wawangsalan, sisindiran. Tapi saperkara nu ngajadikeun tanaga nu kuat kana tulisanana, nyaéta kasucian haténa, nu pageuh nyekel bebeneran sarta wangi ngedalkeun.”12

Dari sini terlihat jelas kepercayaan Sunarya terhadap Multatuli, yang membela bumiputera. Hal itu tersiratkan dari penjelasan lanjutan pengantarnya, yang membahas seputar akar-akar pundutandan hereendienst (kerja wajib). Di bagian akhir pengantarnya, Sunarya melampirkan bagian akhir cerita Max Havelaar–yaitu tujuan penulisan buku dan ditujukan kepada raja Belanda. Penutupnya diakhiri dengan ‘Sandiwara yang tidak diumumkan’ (Sandiwara Sababak)13 sebelum memulai cerita Saidjah-Adinda.

Sunarnya merupakan bagian dari generasi yang mendapat pendidikan dari hasil “Politik Etis”. Akses terhadap bahan bacaan dan juga pembelajaran Bahasa Belanda tentu saja mendekatkannya pada Multatuli–juga tokoh-tokoh nasionalis dan emansipasi wanita pada periode itu. Di sisi lain, kebangkitan kesusastraan Sunda sejak akhir abad ke-19 dalam “menemukan”, “memurnikan”, dan “didayagunakan” pada akhirnya berpengaruh ke dalam geliatnya budaya cetak saat itu. Gelombang modernitas yang melanda masyarakat Sunda, yang termanifestasikan dalam diri Sunarya–khususnya merasa sederajat dengan bangsa-bangsa lain di Barat–membuat upaya penerjemahan literatur asing diperlukan dalam pengembangan kesusastraan Sunda.14

Terjemahan H. B. Jassin (1972)

Pembaca yang sudah mengikuti tulisan ini dari awal pasti sudah mengerti bahwa terjemahan Max Havelaardalam bahasa Indonesia baru terbit pada 1972 atas jasa H. B. Jassin. Saya juga tidak perlu menjelaskan beliau dalam dunia sastra Indonesia.Tapi yang akan difokuskan di bagian akhir ini adalah penerjemahan Max Havelaaroleh Jassin; mengapa dan bagaimana pada akhirnya novel itu diterbitkan secara utuh di Indonesia?

Penerjemahan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh H. B. Jassin dengan bantuan Prof. Andries Teeuw dan Drs. Gerard Termorshuizen. Prof. Teeuw merupakan seorang ahli sastra Indonesia yang aktif mengkaji dan meneliti karya-karya sastra Indonesia, sementara Termorshuizen adalah ahli sastra Belanda yang pernah menjadi lektor di Universitas Indonesia. Diterbitkan oleh Djambatan, Max Havelaar edisi bahasa Indonesia dicetak sebanyak 5.000 eksemplar dengan ukuran 15×21 cm. Buku setebal 276 halaman itu dijual dengan harga Rp. 475. Bersamaan dengan penerbitan edisi pertama, dicetak pula edisi sampul khusus yang menggunakan tinta emas di atas kulit kerbau asli–hewan ikonis yang muncul dalam novel.15 Menurut Termorshuizen, buku itu relatif cepat terjual; terjual habis dalam waktu lima bulan saja.16

Perkenalan Jassin dengan Max Havelaar sudah lama terjalin, yaitu ketika duduk di sekolah dasar HIS (Hollands-Inlandsche School) Medan. Pada 1973, ia menceritakan perkenalannya itu:

“Perkenalan saya dengan Multatuli sebenarnya sudah ada sejak lebih dari empat puluh tahun lalu ketika kepala sekolah kami, Mr. M. A. Duisterhof, membacakan kami potongan-potongan Max Havelaar, yaitu pidato kepada para kepala Lebak dan romansa sedih Saidjah dan Adinda. Saya berada di Hollands-Inlandse School pada saat itu dan meskipun kami sebagai siswa kelas lima belum dapat memahami semuanya, kami masih menemukan pidato dan ceritanya sangat indah karena suara dan ritme cara penyajian kepala sekolah tersebut. Nama Multatuli tetap bersama kami dan saya percaya bahwa dengan cara ini Duisterhof membawa kami ke dunia sastra untuk pertama kalinya tanpa kami ketahui apa itu sastra.

[…] Saya yakin, bukan saya satu-satunya yang berkenalan dengan Multatuli dengan cara ini. Multatuli sudah menjadi nama yang terkenal bagi kita sebelum perang, banyak dibaca dan dikutip oleh para intelektual kita dan karya-karyanya hadir di hampir semua rak buku tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia. Multatuli menulis rasa keadalian yang dapat dipahami oleh semua Orang. Dan Max Havelaar bukan hanya dokumen sejarah tetapi juga dakwaan pelanggaran yang masih terjadi di setiap masyarakat.”17

Pengalaman Jassin mungkin adalah sebuah keberuntungan. Pengajar dan guru-guru orang Belanda ada juga yang tidak suka orang Indonesia membaca Max Havelaar secara lebih luas. Perkiraan ini ditunjang oleh penuturan Abu Hanifah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 1949-1950), yang menceritakan pengalamannya sebagai pelajar di zaman kolonial. Ia sangat senang sekali dengan sajak-sajak Multatuli. Suatu hari dalam ujian bahasa Belanda, Hanifah membawakan sajak Multatuli. Namun gurunya malah bertanya, “itu kau anggap bagus?”. Tentu saja abang Usmar Ismail itu pun menjawab secara afirmatif. Tetapi yang terjadi, Hanifah yang biasa mendapat nilai 9 dalam bahasa Belanda, kali ini hanya diberi angka 4.18 Pengalaman serupa dialami Slamet Iman Santosa–berdasarkan penuturan A. Teuuw–, ia hampir jatuh dalam ujian bahasa Belanda gara-gara pengujinya tidak simpati kepada Multatuli. Untung saja dalam komisi ujian, duduk seorang komite yang menolongnya sehingga ia mendapat nilai enam dalam bahasa Belanda.19

Terlepas dari cerita Jassin dan guru-guru Belanda yang tidak menyukai Multatuli, penerjemahan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia dibilang berjarak cukup lama, butuh 112 tahun setelah terbitan pertamanya di Belanda dan 85 tahun setelah kematian Multatuli. Mengapa butuh waktu lama untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Pertanyaan serupa pernah muncul saat acara diskusi mengenai sajak-sajak Melayu Multatuli di Taman Ismail Marzuki pada 1972, sesaat setelah penerbitan Max Havelaarberbahasa Indonesia. Sayangnya, pertanyaan itu tidak mendapat jawaban yang jelas. Prof. Teeuw memperkirakan alsan politik atau ketidaksukaan rezim pemerintah terhadap Max Havelaar. Namun, menurut Jassin, sebenarnya sudah ada upaya untuk menerjemahkannya pada 1960-an. Terjemahan itu dikerjakan oleh Haksan Wirasutisna, seorang anggota redaksi Balai Pustaka. Sayangnya, naskah yang sudah selesai dikerjakan itu dikembalikan kepada penerjemahnya dengan catatan dan anjuran perbaikan beberapa kekurangan, tetapi tidak pernah diterbitkan. Nampaknya alasan tidak terbitnya Max Havelaardalam bahasa Indonesia hingga tahun 1972 itu bukan karena ketidaksukaan rezim, melainkan karena ketiadaan sponsor.20 Seperti yang diberitakan, penerbitan novel Multatuli di tahun 1972 mendapat sumbangan dana dari pemerintah Belanda sebanyak f.10.000, sehingga harga buku tersebut bisa relatif lebih murah.21

Berbeda dengan penerjemahan bahasa lainnya, penerjemahan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia bisa dibilang bukan inisiatif mandiri dan sporadis. Bila kebanyakan terjemahan dalam bahasa lain dilatarbelakangi oleh motif ketertarikan penerjemah dan pandangan Multatuli, pada edisi bahasa Indonesia ketertarikan itu justru didasari oleh alasan politis. Pada saat mengajar di UI, Termorshuizen menyadari bahwa mahasiswa tidak mengetahui Max Havelaar. Baginya, yang merasa novel itu penting untuk diketahui sebab menggambarkan kondisi Indonesia di masa kolonial, lantas mendatangi Kedutaan Belanda di Jakarta. Karena kondisi hubungan Indonesia dan Belanda yang makin baik, maka usul penerjemahan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia disetujui. Kemudian dicarilah seorang penerjemah, dan terpilihlah H. B. Jassin. Maka tidak mengherankan apabila cetakan khusus dengan tinta emas di atas kulit kerbau juga turut diserahkan kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia, selain kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan tokoh-tokoh lain yang dianggap membantu penerjemahan.22

(Source: multatuli.online)

Kemenangan Diplomasi Kebudayaan Belanda

Bila melihat proses penerjemahan di atas, bolehlah kita mengingat kembali kritik yang dilancarkan D. A. Peransi pada penayangan film Max Haelaar (1976) di Indonesia. Peransi menyebutnya sebagai kemenangan diplomasi kebudayaan Belanda. Dalam Max Havelaar,baik buku maupun filmnya, digambarkan Max Havelaar sang karakter utama sebagai protagonis yang membela rakyat dari penindasan bupati Lebak. Sementara itu, penduduk Lebak sendiri dicitrakan sebagai pihak lemah yang tidak memiliki daya upaya. Padahal, menurut Peransi, penggambaran itu tidak sepenuhnya benar. Masyarakat Banten pada masa itu justru sedang sibuk-sibuknya mengangkat senjata untuk melawan kesewenang-wenangan kolonial.23 Lebih lanjut, tuduh Peransi, Max Havelaar yang merupakan perwujudan Multatuli dalam novel dijadikan tokoh sentral dengan citra “pembela orang Jawa” sementara masyarakat Lebak hanya dijadikan “pelengkap derita” saja.24

Tampaknya, ucapan Peransi mengenai kemengan diplomasi kebudayaan Belanda atas Indonesia itu bukan sekedar tuduhan, karena dalam penerbitan Max Havelaar yang dimuat di Kompas pun tertulis komentas seperti berikut:

“Orangnya berkebangsaan Belanda, berpangkat tinggi didjaman pendjadjahan dahulu, tetapi ia tidak berdjiwa kolonial. Itulah Eduard Douwes Dekker […] Ketika berada di Lebak itulah ia menentang penindasan terhadap rakjat oleh penguasa. Akibatnya ia dipindahkan. Karena itu ia kemudian minta berhenti […] “Max Havelaar” merupakan suatu dakwaan terhadap kepintjangan dan kemunafikan masjarakat kolonial.”25

Terlepas dari kritik Peransi, terjemahan H. B. Jassin dianggap berhasil dan dipuji banyak pihak. Ia bahkan menjadi orang Indonesia pertama yang diganjar Nijhoff Translation Prize pada Januari 1973 berkat kerjanya menerjemahkan Max Havelaar. Menurut Jassin, menerjemahkan novel Multatuli tidak cukup hanya dengan menguasai bahasa asli; terdapat kesulitan tersendiri, seperti adanya tiga gaya bahasa yang berlainan, kesalahan-kesalahan gramatikal dan ejaan yang ternyata disengaja, serta kata-kata kuno yang sudah tidak terdapat dalam kamus. Selain itu, ia juga perlu melihat kamus-kamus berbagai bahasa, yaitu Prancis dan Latin, di samping membaca hasil terjemahan ke dalam bahasa-bahasa lain sebagai bahan perbandingan.26

Catatan akhir:

- Ini hanya perkiraan umum saja berdasarkan surat kabar yang telah dialihmediakan oleh Delpher. Angka itu mungkin bisa lebih banyak lagi. ↩︎

- Bataviaasch Handelsbald, 4 Juli 1860. Terjemahan sederhana: “Literatur tentang Hindia,

telah diperkaya dengan buku yang luar biasa, judulnya yaitu “Max Havelaar of de Nederlandsche Handel Maatschappij” […] buku ini berbicara banyak pelanggaran di Hindia dan nasib orang Jawa […] penulis menyebut dirinya Multatuli, yang telah membawa banyak hal.” ↩︎ - Java Bode, 11 Juli 1860. ↩︎

- Ibid. […] “Haast u het te kopen, want binnen weinige weken zal het niet meer verkrijgbaar zijn “Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel Maatschappij” is het getitled.” ↩︎

- Java Bode, 1 Agustus 1860. ↩︎

- De Oostpost, 7 Agustus 1860. ↩︎

- Sin Po adalah sebuah penerbitan Tionghoa-Melayu (Peranakan), pertama kali diterbitkan sebagai surat kabar mingguan oleh kaum muda Tionghoa Peranakan di Batavia (Jakarta) pada 1 Oktober 1910. Di samping menerbitkan surat kabar mingguan, pada 1912 Sin Po mulai mengeluarkan terbitan harian untuk memenuhi permintaan yang meningkat dan segera menjadi salah satu surat kabar berbahasa Melayu terbesar di Hindia-Belanda. Monash University telah mendigitalisasi Sin Po untuk terbitan tahun 1923-1941 (https://repository.monash.edu/collections/show/117). ↩︎

- Dimulai dari 27 Desember 1924 hingga 14 Februari 1925 (selama 8 minggu). ↩︎

- Ravando Lie, “Kwee Kek Beng, Sang Pendekar Pena dari Batavia”, https://tirto.id/kwee-kek-beng-sang-pendekar-pena-dari-batavia-ddvu, diakses pada 26 Juli 2022. ↩︎

- Sin Po Weekly, 27 Desember 1924. ↩︎

- Belum diketahui apakah penerbit ini penamaan Sunda dari Balai Pustaka. ↩︎

- R. T. A. Sunarya, Saija. (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2003), hlm. 18. ↩︎

- Tidak seperti kisah asilnya, di sini Sunarya mengganti nama Lothario menjadi Marhaén dan Barbertje menjadi Nyi Misnem. ↩︎

- Lihat Mikihiro Moriyama, Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesasteraan Sunda Abad Ke-19. (Depok: Komunitas Bambu, 2013). ↩︎

- Kompas,22 Juli 1972. ↩︎

- Gerard Termorshuizen, “We Long for You Max Havelaar”, Ons Erfdeel,Jaargang 15, 1972, hlm. 5. ↩︎

- Gerard Termorshuizen, “Multatuli in Indonesië: een blijvend symbool van menselijkheid”, Over Multatuli, Delen 26-27, 1991, hlm. 29. ↩︎

- Kompas, 1 Agustus 1972. ↩︎

- Loc.cit. ↩︎

- Loc.cit. ↩︎

- Kompas, 22 Juli 1972. Dalam artikelnya, Termorshuizen menyebutkan bahwa harga jual Max Havelaar sebesar Rp. 475 atau sekitar f. 4 masih merupakan jumlah yang cukup besar bagi kebanyakan mahasiswa, intelektual, dan pihak kepentingan lainnya. Lihat G. Termorshuizen (1991), Loc.cit. ↩︎

- Kompas,1 Agustus 1972. ↩︎

- D. A. Peransi, “Max Havelaar, Mitos Belanda yang Membuat Kita Terkecoh”, Suara Pembaharuan, 14 Desember 1987. ↩︎

- Kompas, 22 Juli 1972. ↩︎

- Kompas, 24 November 1973. ↩︎